「八朔」(はっさく) とは、旧暦8月1日のことです。

現代の暦では8月下旬〜9月頃に当たり、

令和7(2025)年は9月22日の月曜日になります。

八朔(はっさく)とは

「八朔」とは、八月朔日 (ついたち) の略で、

旧暦の八月一日のことです。

「朔日」(ついたち) は、月の始まる日、

「月立ち」(つきたち) から

「一日」(つきたち) になったと言われています。

旧暦八月一日は、現在の新暦(太陽暦)では

8月下旬から9月の中旬に当たります。

令和7(2025)年は9月22日の月曜日になります。

今でも「八朔行事」を続けている地域では、

1か月遅れの9月1日頃に

「八朔祭」などの行事を行っているようです。

八朔の頃(新暦では8月25日~9月23日頃)は、

ちょうど秋の実りの季節。

本格的な収穫を目前に、

台風や害虫、鳥の被害を受けることも多いため、「豊作祈願」の祭りや

収穫への感謝を示す「予祝」に関した祭りが

各地で行われました。

また 「田の実」 (たのみ) が「頼み」 (たのみ) に転じ、

「八朔」には様々な贈答の風習が生まれ、

親戚間や付き合いのある家同士で贈り物をし、

助け合って生きていくための結びつきを

強めるための日にもなりました。

豊作祈願

「八朔」の頃は、まだ暑さは衰えませんが、

炎天下の草取りなどの

辛い夏の仕事もそろそろ終わり、

稲の穂も出揃い、後は収穫を待つだけ。

だからこそ、この日はホッと一息。

このまま何事もなく収穫が出来ますようにと

農家ではこの日を

「田の実の節句」(たのみのせっく) と呼んで、

田の神に供え物をし、

豊かな実りを祈願しました。

農業の三大厄日

「八朔(旧暦8月1日)」の頃は

昔から強い風の吹く日だったようで、

「農家の三大厄日」と言われ、

「八朔」には各地で風の難を受けないように

祈願する祭りが行われました。

また旧暦の八月朔日はイネが実り始める時期で

害虫や鳥の被害を受けることも多くなるため、

「八朔節供」「田の実の節句」または

「田の実の祝い」などと呼んで、

無事に実りをいただけるようにと、

田の神様に「田の実」の豊作を祈願したり、

収穫の予祝を行いました。

八朔盆(はっさくぼん)

また「八朔盆」(はっさくぼん) と言って、

お盆の終わり(送り盆)として位置づける

習慣や行事を行う地域もあります。

地域によっては、「盆踊り」の延長または

「風鎮め」の意味合いで、

「八朔盆踊り」が行われる場所もあります。

京都の「大原八朔踊」や

鹿児島県の「硫黄島八朔太鼓踊り」などが

有名です。

八朔の鳥追い

「八朔の鳥追い」(はっさくのとりおい ) と称して、

家の主人が早朝に多に出て、

「ホーイ、ホウタイマイ、ホーウホーイ」

などと唱えながら、畔を走り回る民俗を

行う地域もあります。

「ホウタイマイ」は穂給え (ほたまえ) の意味で、

「穂出しの祈願」や「刈初めの神事」が

行われる所があります。

八朔籠り

「八朔」の日に、氏神社でお籠りをして

豊作祈願をすることを「八朔籠り」と言います。

田誉めの節句

「田誉めの節句」とも称して、

御神酒を下げて自分の田圃に行き、

ちらほら出始めている走り穂を眺め、

「良く出来ている」などと豊作ぶりを誉めて喜び、

そして御神酒を振り撒くと同時に、

自分も畦に腰を下ろして御神酒をいただく

予祝儀礼を行いました。

作頼み

九州北部では、七夕の笹のようなものを立てて

田の畔で「作頼み」(豊作祈願)を祈る風習があります。

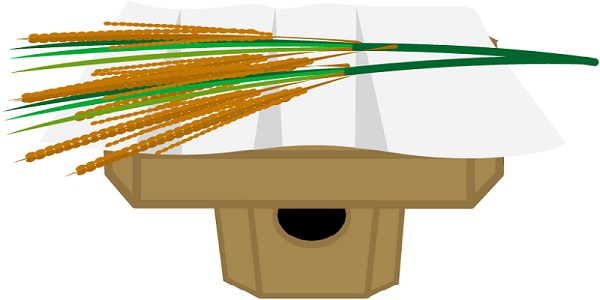

穂掛祭(ほかけまつり)

初穂を田の一隅や家の竈神などにかけて供え、

榊にその年に実った稲穂をかけた

「穂掛榊」(ほかけさかき)を

焼米などとともに神前に供えた後、

神輿を船に載せて「一つ石」という神石に

渡御して豊作豊漁を祈り、

帰路は各町内の屋台の先導で還御する

「穂掛祭」を行うところもあります。

「穂掛け」は「八朔」に限らず、

この前後に行う所もありますが、

「朔日」を重んじるようになって、

次第にこの日に固定したものと思われます。

馬節供

香川県など瀬戸内では「馬節供」と言って、

馬や人、鶴亀などを上新粉で作った粉新細工や

張子の馬を親戚近所に配りました。

元々は、新米で作ったと言われ、初穂を供える

穂掛の神事に由来するもののようです。

焼米念仏

早稲の穂を取って来て焼き米を作り、

老人がそれを持って観音堂などに集まって

念仏する「焼米念仏」を行いました。

「頼み」の節に

「田の実」(たのみ) が

「頼み」(たのみ) に通じることから、

「頼むの祝い」と解して、

その年初めての稲の実り「新米」を贈る風習が

始まったと言われます。

「米」を「田の実」と呼ぶのは

古い時代からのことで、

『源氏物語』(須磨)でも

「この世のまうけに秋の田の実を刈り収め」

などと表現されています。

贈答し合う風習へ

それが更に発展して、

やがて日頃頼むところ、つまり、

世話になっている主人、師匠などのある人が

お礼や贈り物をするイベントになりました。

武士や公卿にも浸透

この庶民から広まった風習は、

やがて武士や公卿などにまで浸透しました。

室町時代の古典学者である一条兼良が記した

有職故実書『公事根源』(くじこんげん) には、

「ハッサクは宮中での本来の行事でなく、

世俗で守られていた行事であり、

建長(1249-1255)の頃に行なわれていた。

その行事の内容は、田のみとて

よね(米)を折敷かはらけなどに入れて

人のもとへつかはしける。」とあります。

鎌倉時代には、早稲の「田の実」を

天皇などに献じた風習が広まっていた

ようです。

鎌倉時代の女流歌人の

『弁内侍日記』(べんのないしにっき) の

寛元5(1247)年8月1日の記事には、

中宮の御方より頂戴した薫物が

尋常でない程良い香りだったので

「けふはまた そらだきものヽ 名をかへて

たのめば深き 匂ひとぞなる」

と詠ったとあり、早くも鎌倉時代には、

稲と関係のない贈り物の日になっていた

ことが分かります。

武家では、主君と家来が贈答品を贈り合って、

主従関係を確かめる慣習になっていたよう

です。

『吾妻鏡』の「宝治元年(1247)八朔」の条には、

「恒例の贈物停止の事」などと

記されているのを見ると、

「八朔」の日には、かなり盛んに贈答が

行なわれていたことが想像出来ます。

また朝廷においても、

『後水尾院當時年中行事』には

天皇の元に様々な贈り物がなされていることが

記されています。

東宮・親王からは檀紙十帖、

近衛家からは中高檀紙十帖と扇、

飛鳥井家からは短冊百枚を

柳筥 (やないばこ) に入れて贈られ、

天皇もこれらに返礼しています。

重要な節日に

昔は「八朔」の日は重要な節日とされ、

「八朔節供」(はっさくせっく) とか

「田の実の節供」(たのみのせっく) なども

言われました。

このように江戸時代に至っては

貴賎の別なく盛大に行われていたようです。

江戸幕府の八朔

「八朔御祝儀」

江戸時代になると、幕府にとって、

元日と同様に重要な式日になりました。

更に天正18(1590)年「8月朔日」に

徳川家康が江戸に入場したところから、

江戸時代になると、

「八朔」は幕府の重要な祭日となりました。

大名・旗本などが

白帷子 (かたびら) に長袴で登城し、

将軍家に祝辞を述べ、太刀などを献上。

また大奥の御台所 (みだいどころ) や女中達も、

揃って白帷子を身につけたと言います。

白帷子は「八朔」のシンボルでした。

吉原の八朔

「八朔の雪(秋の雪)」

吉原でも、武家社会を真似て

八朔を大々的に祝う風習がありました。

「八朔の白無垢」と言って、

この日の遊女達はみな白無垢を着て、

花魁道中 (おいらんどうしゅう) を行って、

祝いました。

これは「八朔の雪」とか「秋の雪」と

称されてました。

祝儀の日

現在も、京都の花街においては

「八朔 (新暦8月1日)」の日は「祝儀の日」です。

お中元の挨拶回りはこの日から始まります。

芸妓さんや舞妓さんは正装姿で

お茶屋や芸事の師匠のもとに挨拶回りして、

感謝の贈り物を渡すのです。

生姜節供

静岡県や埼玉県、群馬県では、

「生姜節供」(しょうがせっく) といって、

新しく夫婦となった者がこの日に

嫁に生姜を持たせて里帰りさせたり、

媒酌人などに贈りました。

「全く仕方のない (=しょうがない) 嫁だこと」

という嫁ぎ先からのメッセージに対して、

実家からは「しょうがない娘ですが、

どうか「見」(み) 直してやって下さい」という

意味を込めて「箕」(み) を持たせて、

嫁ぎ先に戻らせるのだとか。

またこの「箕」(み) には

「早く妊娠しますように

(=身 (み) 持ちになりますように)」という

願いが込められているとも言われています。

姫瓜の節句(ひめうりのせっく)

京都では、古くは「姫瓜の節句」と言って、

「雛祭り」に似た行事を行いました。

女児が姫瓜におしろいなど塗り、

髪や目鼻を描き、着物など着せて

「八朔人形」を作って遊び、

最後は川に流しました。

『枕草紙』にも、

「うつくしきもの 瓜にかきたるちごの顏」と

あります。

また江戸時代には、日頃世話になっている人に

「絵外居」(えぼかい) という器に

餠や木の実を盛って、

数珠玉 (じゅずだま) の枝に

色糸で雀の形に作った「綵雀」(つくりすずめ)、

松の実を雉の形に作った「造り雉」(つくりきじ)、

烏賊の甲を鷺の形に作った「造り鷺」(つくりさぎ)

などの作り物などを飾って、贈りました。

八朔人形

雛人形や五月人形と同じように、

その年、子供が生まれた家に

「雛人形(八朔雛・八朔人形)」や

を作って贈り、

贈られた家では、それらを飾って、

子供の健やかな成長を願って祝いました。

団子をこねて人形にしたものは

「タノモ人形」と言います。

八朔馬

福岡県芦屋町では、男の子の八朔の初節句に、

「八朔の馬」を近隣住民に配る風習があります。

300年の歴史を持つこの祝いの行事は

現在も新暦9月2日の早朝に行われています。

「八朔の馬」は、地元の藁で作ります。

藁を濡らし、木の台で叩いて柔らかくし、

編み込んで形を作ります。

そして馬の背中には、

黒田長政などの名武将を乗せて、

「元気で勇壮に育つように」と作られていて、

今も人々に愛され続けています。

八朔だんご馬

「八朔だんご馬」は、

旧丸亀藩のエリアである香川県中部の中讃地域

(善通寺市・丸亀市・坂出市・仲多度郡・綾歌郡) に

伝わる祝い菓子です。

この近辺では、特に長男の出生の時に

盛大にお祝いするそうです。

八朔休み

昔、関西辺りでは、「八朔休み」と称して、

「八朔」を休日としていたそうです。

夏至から11日目の「半夏生」から始まった

「昼寝の習慣」もこの 「八朔」 の日で終わり。

長い長い夜なべの季節に入る前のお休みが

「八朔休み」です。

奉公人にとっては嬉しくない日でした。