日本では、稲作工程の折り目毎に

農耕儀礼が行われています。

増殖と回生の「冬祭り」、

年頭の「予祝祭」、

農作業開始期の「春祭り」、

防災除疫の「夏祭り」が行われて、

遂に秋には「収穫祭」が行われます。

収穫祭(しゅうかくさい)

秋は、稲を始めとする作物の実りの季節です。

田畑の恵みを味わい、喜び、感謝する

「収穫祭」(しゅうかくさい) 祭が、

日本各地で開かれます。

本格的な収穫期を前に

少しの稲穂を刈って神に供える

「穂掛祭」(ほかけまつり)と

収穫が終わった後で行なわれる

「刈上祭」(かりあげまつり)があります。

宮廷祭祀の「神嘗祭」(かんなめさい) と

「新嘗祭」(にいなめさい) が、

その両者を代表しています。

「神嘗祭」は、新穀を神に献上する行事で、

「新嘗祭」は、神前で天皇が新穀を食す行事

です。

稲作工程は手間暇の掛かる

激しい労働であったし、

近隣の人々の援助を受けた場合は、

それに報いる意味もありました。

鎌祝(かまいわい)

「鎌祝」(かまいわい) とは、

稲刈りを終了した直後に行う行事で、

「根切り」とも「刈り上げ」とも言います。

脱穀や籾摺りの作業は残っていますが、

稲を刈り上げたということは

それだけで大きな喜びであり、

そこで稲刈りの主役を務めた鎌を良く洗い、

神棚や床の間に飾り、赤飯を焚いたり、

餅を搗いたりして供え、

世話になった人達を招待しました。

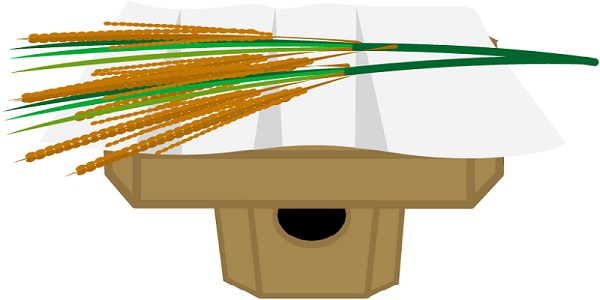

穂掛祭(ほかけまつり)

「穂掛け」(ほかけ)とは、刈入れに先立って、

その年の最初の稲米を神に供えてる神事です。

まず実り出した稲穂を少し取って来て、

神前に掛け、新米の焼餅と共に供え、

田の神への感謝を表します。

刈上祭(かりあげまつり)

「穂掛祭」(ほかけまつり)に次いで、

稲刈が終わった時に

田の神を送る「刈上祭」が行われます。

全国的には次のような祭事が、

「収穫祭」に当たります。

🌾東北 :「三九日」(さんくにち)

🌾関東や中部 :「十日夜」(とおかんや)

🌾関西・中国・四国:「亥の子祭」(いのこまつり)

🌾九州 :「霜月祭」(しもつきまつり)

「秋餅」と言う新穀の餅を搗いて

田の神様に供えますが、

「小豆餅」を供える地方が多かったそうです。

「秋餅」を供えた後は、

皆に振る舞って頂きました。

また「刈上祭」では、「鎌」を神聖な物として、

床の間に飾ったり、鎌に供え物をしたりする

慣習がありました。

秋収(あきおさめ)

農家が、秋の収穫にまつわる農作業を

全て完了すること、

または、収穫が終わったことを祝う宴のことを

「秋収」(あきおさめ) と言います。

宴の仕方は地方によってまちまちであり、

呼び名も「秋揚げ」「秋じまい」

「田仕舞」(たじまい)「庭仕舞」「土洗い」

「筵たたき」「鎌おさめ」「秋忘れ」など

様々です。

古来、稲作時に田植と稲刈りは

「結い」(ゆい) と呼ばれる村落共同体の協力によって営まれてきたことから、

「秋収」(あきおさめ) も家族や親戚だけでなく、

「結い」全体の宴でした。

但し、戦後は自作農が増え、

田植えも稲刈りも機械化したことによって

「結い」の存在意義が薄れ、

「秋収」も行われなくなってしまいました。

なお、日本の国として行う「秋収」が

宮中の「新嘗祭」であり、

現在の「勤労感謝の日」となっています。

豊年

稲が豊かに実ったことを

「豊年」「豊作」「豊の秋」(とよのあき)と言います。

五穀豊穣は、正月の予祝に始まり、

一年を通じて節目節目に祈り、願ってきた

一年で最も大きな関心事です。

田の神様に感謝を捧げます。