神嘗祭(かんなめさい)

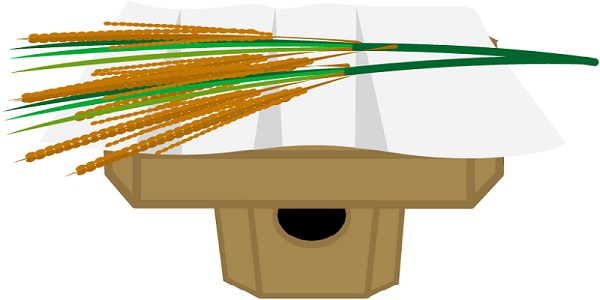

「神嘗祭」(かんなめさい)は、

10月17日に宮中と伊勢神宮で行われます。

今年穫れた作物、新穀を

神様にお納めする意味を持ちます。

稲の初穂(田で初めて穫れた稲穂)を

船に載せて伊勢神宮に奉納する、

「初穂曳き」(はつほひき)。

また新穀で新酒を作り、

御饌(みけ)や神酒(みけ)を供え、

五穀豊穣に感謝するのが習わしです。

元は、旧暦9月の乙卯の日に始まったと

言われています。

(外宮:15、16日 / 内宮:16、17日)

新嘗祭(にいなめさい)

「新嘗祭」は11月23日に宮中で行われます。

「新嘗」と言うのは、

今年穫れた新しい穀物のことです。

神様に天皇が新穀を奉り、

その新穀を神様と共にいただく習わしです。

新米を炊き、

新酒の白米の酒「白酒」(しろき)や

赤米や黒米の酒「黒酒」(くろき)を

いただくのは、

共食の意味合いを持つ大事な祭事です。

かつては、旧暦11月の第二の卯の日に行われていました。

「新嘗祭」は、

旧暦ではおよそ「冬至」の頃に在り、

一年の大きな節目でした。

大嘗祭

(だいじょうさい/おおなめのまつり)

天皇が即位後初めて行う新嘗祭を、「大嘗祭」と言います。

この「大嘗祭」と経て初めて正式に、

践祚(天使の位を受け継ぐこと)された天皇となるそうです。

相嘗祭(あいなめのまつり)

昔は、旧暦11月の最初の卯の日に、

稲の収穫を祝う「相嘗祭」が行われていた

そうです。

新穀を神社に捧げ、神々に供えました。