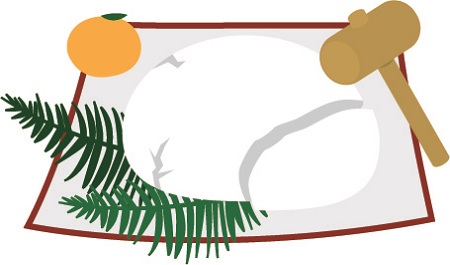

お正月の間、歳神様(年神様)の居場所になる

「鏡餅」。

そのため、歳神様(年神様)がいらっしゃる

「松の内」の間は飾っておき、

「松の内」を過ぎたら(松納)下げて

雑煮、汁粉などにして食べ、

歳神様(年神様)をお送りします。

「鏡開き」は、

「松納」を1月 7日とする地方では11日に、

「松納」を1月15日とする地方では15日に、

行う場合が多いようです。

昔は「二十日正月」といって

20日に「鏡開き」を行っていました。

ところが徳川三代将軍・徳川家光が

慶安4年4月20日に亡くなったため、

月命日の20日を避けて11日になりました。

歳神様(年神様)の力が宿った

「鏡餅」をいただくことで

その力を授けてもらい、

1年の一家一族の無病息災を願います。

ですから、小さなかけらも残さず

食べて下さい。

また、鏡餅を食べることを

「歯固め」(はがため)と言いますが、

これは「硬いものを食べ、歯を丈夫にして、

年神様に長寿を祈る」

ということから来ています。

歯固(はがため)

正月に成就を願って、餅、押し鮎、するめ、

搗栗などの堅いものを食べる慣習を言います。

「歯」には「齢」の意味があるので、

「歯固め」は「齢を固めて健康を保持する」と

いう意味があります。

「鏡開きでは刃物を使ってはいけない」と

言われています。

「鏡開き」が武家から始まった行事で、

刃物を使って切ることは

「切腹」を連想させるからです。

「割る」という言葉も

縁起物に対して不適切な言葉であることから

末広がりを意味し、

運気の開ける「開く」という言葉と合わせて

「鏡開き」と呼ぶそうです。

とは言っても、木槌はありませんし、

簡単には割れそうもない。

昨今は個包装パックの餅が入っている

便利な「鏡餅」が増えて、

本当に便利になりました。

伝統的に、木槌などで叩いて

割りたいという場合は

カチカチに乾燥した「鏡餅」を

少しずつ叩いてヒビが入ってから

勢いよく叩くと、弾けるように割れます。

餅を半日ほど水に漬けてから、

耐熱容器に入れてラップをし、

電子レンジにかけて柔らかくしてから

手でちぎるのもおススメです。

「日本鏡餅組合」では

日本各地に伝わる

お雑煮のレシピを紹介しています。

その他にも美味しい食べ方をご紹介します。

固い餅を細かく崩した場合

1.お煎餅風

薄く切って油で揚げる。

2.かき餅風

一口大に切って油で揚げて、

塩や醤油をまぶします。

手や鎚で割ることを「欠き割る」と

言うことから「欠き餅」(かきもち)と

呼ばれるようになったんだとか。

3.あられ風

コロコロにほぐして油で揚げる。

醤油、酒、みりん、昆布を煮詰めた出汁に、

このあられ餅にたっぷりかけ、

大根おろしを添えた「揚げ出し風」はいかが?

電子レンジで柔らかく場合

普通の餅と同じようにいただけます。

関連事項