3月3日の「上巳の節句」(じょうしのせっく)は、

女の子の幸せと健やかな成長を願う行事です。

「桃の節句」「雛祭り」とも言います。

「上巳の節句」の起源

元々は女の子のお祭りではなく、

性別や年齢を問わない「厄払い」の行事でした。

古代Chinaでは、季節の変わり目で、

災いをもたらす邪気が入りやすいと

考えられていた3月の初めの「巳」の日を

「上巳」と呼んで、

この日に水辺で穢れを祓う習慣がありました。

巳(🐍)は脱皮することから、

「再生する命」「強い生命力」の

象徴とされています。

当初は「巳の日」に行われていましたが、

干支は毎年変わって不便なため、

日にちが変動しないように3月3日に固定し、

以降「上巳」と言えば「3月3日」を指すように

なりました。

「魏晉南北朝時代 」

220年の後漢の滅亡から、

589年に隋が統一を回復するまでの

約370年間の分裂時代

雛祭り

この「上巳節」が

遣唐使によって日本に伝えられると、

日本古来の禊(みそぎ)の神事と結びつき、

宮中行事として取り入れられ、

「上巳の祓い」とか「巳の日の祓」として

「曲水の宴」(きょくすいのえん)を催したり、

紙や草で作った「人形」(ひとがた)で

自分の体を撫でて穢れを移し、

川や海へ流したりするようになりました。

『源氏物語』(須磨)には、

須磨の海岸で光源氏が三月の「上巳の日」に

陰陽師を召して浜辺で祓をさせ、

人形を舟に乗せて海に流したという

記載があります(須磨の御禊 )。

今でも一部地域で見られる「流し雛 」は、

この名残りです。

流し雛(ながしびな)

我が身に降り掛かる災厄を人形に乗せて流す「雛祭り」の原型は、今も「流し雛」として

和歌山県や鳥取県などで受け継がれています。

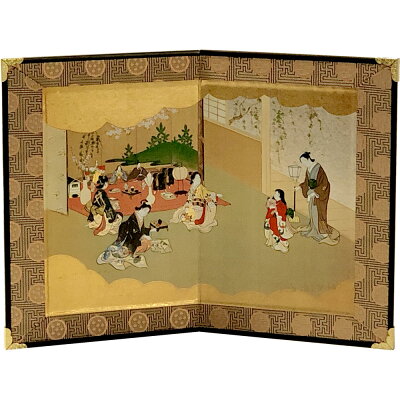

雛遊び(ひいなあそび)

本来「雛」は「小さい」というの意味であり、

「雛遊び」(ひいなあそび) とは、

3月3日に限ったことではなく、

平安貴族の子女が小さな人形で遊ぶ

ままごとのことを言いました。

この「人形」(ひとがた)と、

室町時代からです。

男女一対の「雛人形」に子供の幸せを託し、

「雛人形」に厄を引き受けてもらい、

健やかな成長を願うようになりました。

それが次第に豪華で美しい

「雛人形」が作られるようになって、

「流す」から「飾る」行事へと

変わっていきました。

飾り雛

江戸時代に入り、幕府が「五節句」

(人日・上巳・端午・七夕・重陽)を制定し、

そのうちの一つである3月3日の「上巳」には、

女の子の健やかな成長を願って

「雛人形」を飾るようになりました。

今のような雛壇に鎮座する「飾り雛」は、

江戸時代、徳川家康の孫娘で、

後水尾天皇の中宮となった東福院和子が、

娘の興子内親王(おきこないしんのう)

(後の明正天皇)のために

作らせたのが始まりだそうです。

「雛祭り」が広がるにつれ、

各地の大名や裕福な町民も加わって

見事な雛人形を持ち寄り、その優劣を争う

「雛合わせ」などの遊びが生まれたり、

盛大な「雛祭り」の祝宴を行うようにも

なりました。

なお「雛飾り」がどんどん華美になり、

遂には等身大の人形まで登場したことから、

江戸幕府は、贅沢を禁じて、

人形の大きさを24㎝以下と決めました。

江戸時代も中頃になると、庶民の間にも

3月3日に「雛人形」を飾って、

「雛祭り」と呼ぶことが一般化するようになり、

3月3日に祈ったり、厄除けをしたり、

感謝したり、更にはお酒を飲んだりもして、

この日を大いに楽しみました。

明治時代になると、

明治政府による「太陽暦」の採用に伴って

「五節句」は廃止されましたが、

ご存じの通り、今でも受け継がれています。

吊るし雛(つるしびな)

様々な縁起物や衣食住にまつわる

小物を布で作り、吊り下げて飾る

「吊るし雛」も各地にあります。

「吊るし雛」が始まったのは、

江戸時代と言われています。

庶民にとって「雛人形」はとても高価なもの。

それでも生まれてきた子供の幸せを願い、

お母さんやお祖母さん達が

みんなで少しずつ小さな人形を作り、

持ち寄って吊るして飾り「吊るし雛」が

生まれたのです。

「吊るし雛」は、「衣食住に困らないように」との願いが込められています。

地域によって呼び名が変わり、

福岡県では「さげもん」、

山形県では「傘福」と呼ばれています。

雛の国見せ

昔、天気の良い日にお菓子を持ち、

雛人形を持って野辺や川辺に出掛けて、

春の景色を雛人形に見せてあげる、

「雛の国見せ」という習わしがあったそうです。

この時に、外で食べるために

持って行ったものが、

お菓子が「ひなあられ」の始まりと

言われています。

桃の節句

「雛飾り」にも用いられる「桃」の花は、

「雛祭り」のシンボルといっても過言では

ありません。

「上巳の節句」が「桃の節句」と呼ばれるのは、

「桃の咲く時期に行う節句だから」という説や、

「女の子の可憐な姿に桃の花を重ねた」

こともあったでしょう。

「桃」が魔除けや厄除けの力を持つことから、

降りかかる災いを退けて、

女の子が健康で幸せに育つようにという

思いを込められてもいるのでしょう。

初節句

女の子の節句

女の赤ちゃんが生まれて、

初めて迎える3月3日のお節句「雛祭り」を、

「初節句」と言ってお祝いします。

生まれたばかりの赤ちゃんが、

健やかに育つように

願いを込めてお祝いする行事で、

江戸時代から続いている習わしです。

古くは嫁入り道具のヒナ型として

婚家へ贈ったという歴史もありますから、

雛人形はお嫁さんの実家から贈るのが普通です。

生まれたばかりの赤ちゃんの

健やかな成長をお祝いする行事ですから、

お祖父さんやお祖母さんが

心を込めて選んで贈るのが相応しいようです。

なお、「初節句」のお祝いをいただいたら、

「内祝い」として、お子さんの名前で

一週間以内にお返しをしましょう。

お祝の手紙に、お赤飯や紅白の角砂糖を添えて

贈るのが本来の形です。

お祝いをいただいた方々を

お祝いの席に招待すれば、

お返しの必要はありません。

お祝いの仕方

「雛祭り」のお祝いは、本来当日ですが、

前の晩に「宵節句」(よいぜっく)に

お祝いするのもよいでしょう。

両家の両親やお祝いをいただいた方、

普段親しくしている方々をお招きします。

雛祭りのご馳走と言えば、

「お寿司」と「はまぐりのお吸い物」。

「お寿司」が好まれるのは、

ちょうど新鮮な春の魚介類が出回るため、

季節感を味わうのによいからです。

「はまぐり」は、他のはまぐりのフタとは

絶対に合わないところから、

女性の貞節を教える意味で使われます。

雛納め

「桃の節句」のお祝いをしたら、

雛人形の顔を和紙で包み、

品々を一つ一つ箱に収めて、

大切にしまいます。

なるべく早く片付けないと、

お嫁入りが遅くなるとも言われています。

では、いつまでに「雛納め」をしたら

よいのでしょうか?

作法は様々です。