「お盆」は、

旧暦7月15日を中心に行われてきた、

祖先の霊(祖霊)をお迎えして、もてなし、

お送りする行事です。

『日本書紀』によると、

古くは推古天皇14年(606年)に

「四月の八日、七月の十五日に

設斎(おがみ)す」とあることから、

その頃には既にお盆の習わしがあったようです。

お盆は、「盂蘭盆会」(うらぼんえ)という

仏教行事であるとともに、

仏教の渡来以前から日本で行われていた

祖先の霊を祭る習わしの名残りでもあり、

両者が合わさったものと言われています。

江戸時代以前は、

お盆は貴族や武士、僧侶などの

上流階級の行事でした。

しかし、江戸時代になると

仏壇や提灯に欠かせないロウソクが

大量生産で安価に取得出来るようになり、

お盆の風習が庶民の間にも広まりました。

お盆は、宗教・宗派や地域によって

独自の発展を見せ、現在の姿に至ります。

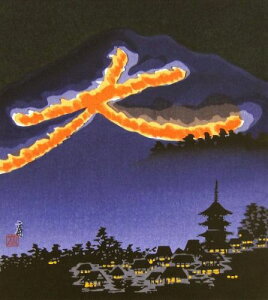

「七夕」を始め、京都の「五山の送り火」、

長崎の「精霊流し」などもお盆の行事に

当たります。

お盆の日にちは地方により異なり、

「新暦」の7月13日から16日に行う地方、

1か月ずらして

8月13日から16日に行う「月遅れ盆」の地方、

あるいは今も旧暦の7月13日から16日に行う

「旧盆」の地方があります。

多くの地域では「月遅れ」で行いますが、

「新暦」は関東・北陸・中部などの一部で、

「旧盆」は沖縄や奄美などで行われています。

8月1日にお盆をするところもあります。