『暦便覧』(こよみびんらん)

「つゆが陰気に結ばれて、

霜となりて降るゆへ也」

霜となりて降るゆへ也」

朝晩の冷え込みが一段と厳しくなり、

霜が降りることを意味しています。

「霜降」(そうこう)とは

「霜降」秋が一段と深まり、

気温が下がり氷点下になると

「露」が冷気によって凝結して

「霜」となって降り始める頃なので

「霜降」(そうこう)と言います。

霜が降りる⁈

一般的に「霜が降りる」と言いますが、

なぜ雪は「降る」(ふる)で、

霜は「降りる」(おりる)なのでしょうか?

これは「霜」の成り立ちに関連しています。

「霜」は気温の低下により

空気中の水蒸気が水にならずに

昇華して氷の結晶となって付着したものです。

一方「雪」も「霜」も

水分が凍って「結晶化」したものですが、

これが「空」で出来ると「雪」になり、

「地上の空気中」で出来ると「霜」になります。

「霜が降りる」条件は、

晴れて、風が弱く、

気温が 3~4℃まで下がると

「霜」が降りやすくなります。

特に盆地や谷底などは、冷気が溜まりやすく、

霜が降りやすい場所です。

放射冷却

地球は日々太陽の光を受けています。

昼間は地球から出ていく熱よりも

太陽から受ける光の方が強いため、

地表は温められます。

逆に、夜は太陽光線はなくなるのに対し、

地球からは赤外線として熱が放出され

続けるために地表は冷えていきます。

このように、地表面から熱が放出されて

冷えることを「放射冷却」と言います。

特に「晴れた夜」は

熱の放射を遮るものがないため、

「放射冷却」は進みます。

一方「曇った夜」は放射された熱が

雲によって遮られるため、

宇宙まで戻りにくくなります。

また、冷たい空気は重く

地面近くに溜まりやすいため、風が弱いほど、

「放射冷却」による冷え込みは厳しくなります。

霜注意報

「春の晩霜」と「秋の早霜」はともに

農作物に被害をもたらします。

そのため気象台では、農業関係者に向けて

「霜注意報」を発表しています。

「霜指数」は、未明から明け方にかけて

「霜が降りる」可能性を表した指数です。

数字が大きいほど

霜の降りる可能性が高くなります。

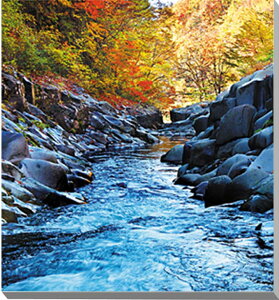

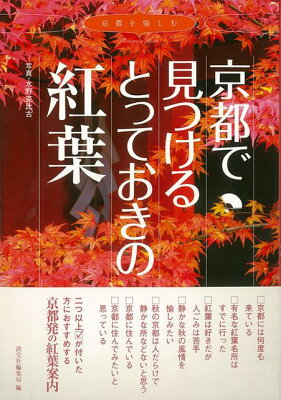

紅葉

ところで木々の紅葉には、

朝晩の冷え込みが関係しているのだそうです。

朝の最低気温が10度以下になると紅葉が始まり、

気温が低くなるほどに、

葉は色鮮やかに染まっていくと言われています。

紅葉狩り

山野へ出かけて美しい紅葉を愛でることを

「紅葉狩り」と言います。

『万葉集』の中には、「紅葉」とか「黄葉」(もみち)

という言葉が出てきますので、

紅葉を愛でる習慣はあったようですが、

現在のように、

「紅葉狩り」が一般に広まったのは

江戸時代中期の頃とされています。

その当時、伊勢神宮へお参りする「伊勢講」や

「熊野詣」(くまのもうで)などの影響で

庶民の間で旅行が流行していました。

この旅行ブームの火付け役となったのが

『都名勝図会』などの

名所を紹介するガイドブックです。

「紅葉の名所」が紹介されると、

たちまちそこに人が押し寄せ、

紅葉の木の下に幕を張り、

お弁当やお酒を持ち込んだりして、

ワイワイ盛り上がっていたようです。

行く秋(ゆくあき)

暦の上では「霜降」は秋の最後の節気です。

「霜降」を過ぎるといよいよ冬がやってきます。

温かいお鍋やスープも美味しくなってきました。

本格的な冬に備えて、

しっかりと栄養をとっておきましょう。

「行く秋」(ゆくあき)とは、

秋の終わりを表す言葉で、

過ぎ去ろうとする秋を言います。

似たような言葉には、

「秋行く」「残る秋」「秋暮るる」

「秋の別れ」 「秋の名残」などがあります。

ただ単に季節の移ろいを言うだけではなく、

しみじみと秋を惜しむ気持ちが現れた季語です。

草花や紅葉などで彩られた山野、

収穫を終えた田畑など、

様々な場面に豊かさを見せた季節が

終わろうとしています。

「行く秋」の後に来るのは凍える冬。

こたつやストーブを出して、

そろそろ冬支度を始めましょうか。

七十二候

初候「霜始降」(しもはじめてふる)

秋が一段と深まって、

山里などで草木や地面に霜が初めて降りる頃。

次候「霎時施」(こさめときどきふる)

パラパラと雨が降っては止み、

一雨毎に気温が下がってゆく頃。

末候「楓蔦黄」(もみじつたきばむ)

楓(かえで)や蔦(つた)の葉が色づく頃。