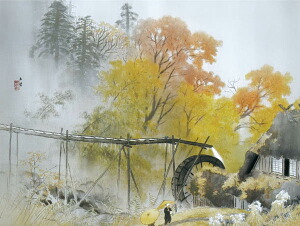

「こさめときどきふる」

と読みます。

パラパラと雨が降っては止み、

一雨毎に気温が下がってゆく頃です。

明治時代の『略本暦』では、

「霎」を「こさめ」と読ませていますが、

江戸時代の『宝暦暦』(ほうりゃくれき)などでは、

「しぐれ」となっています。

この「霎」とは、

「秋雨」のようにしとしと降り続く雨ではなく、

「通り雨」のように、サッと降りすぐに晴れて

しまうような雨のことを言います。

秋の終わりから冬の初めの「立冬」の前後は

雨が少ないように思われがちですが、

日本海側や京都盆地、

岐阜、長野、福島などの山間部では、

突然、空が陰ったかと思うと

ハラハラと降り出し、短時間でサッと上がり、

また降り出すといった雨に見舞われることが

よくあります。

この時期は大陸性高気圧が勢力を増し、

北西の季節風が吹き始めます。

これが「木枯し」となる訳なのですが、

この風が中央脊梁山脈に当たって吹き上げ、

冷やされた空気が雲を作り、降雨します。

この残りの湿った空気が

風で山越えしてくる時に降る急雨が

「時雨」なのです。

江戸の昔から、一時的に軽い雨脚で

降り過ぎていく雨を「時雨」と言って、

俳句などに読まれてきました。

しかし本来の意味では、

関東平野に「時雨」はありません。

定めなく通り過ぎていく「時雨」に、

昔の人は人生や心の移ろいを重ねて

眺めていたようです。

時雨の降りそうなお天気も、

涙の零れそうな気持も

「時雨心地」(しぐれごこち)と言いました。

この季節、空も心も涙脆くなるのかも

しれません。

『万葉集』で「雨」のつく言葉を拾っていくと、

「雨」に次ぐのが「時雨」になるそうです。

(正宗敦夫編『万葉集総索引』)

ただ万葉の時代の「時雨」は

「晩秋」のものとして詠われていることが多く、

「初冬」の景物として固定化するのは

鎌倉以降のことです。

「初時雨」(はつしぐれ)

その年の最初に降る時雨を

「初時雨」と言います。

「初時雨」は、山の動物達が

冬支度を始める合図だと言われ、

この季語には込められています。

いよいよ冬が来るという感慨が込められて

います。