京都の師走の風物詩「大根焚き」は、

師走の寒い時期に、

「諸病封じ」「健康増進」を祈願するために

熱々の大根をいただく伝統行事で、

「だいこんたき」ではなく「だいこだき」と

言います。

大根焚き

「大根焚き」は京都の冬の名物詩です。

京都の様々な寺院では、

体が冷える12月から翌年の2月にかけて

グッと甘みが増した冬場の大根を炊き、

参詣者に振舞われます。

大根は、古くは『古事記』にも登場し、

昔から大根を頂くと、心身の解毒作用や

諸病除けや中風(脳卒中)を退ける

御利益があるとされる食べ物だったようです。

「大根焚き」の由来

12月8日は釈迦が悟りを開いたとされる日で、

各宗の寺院では「成道会」(じょうどうえ)と呼ぶ

法要が営まれています。

鎌倉時代、このお釈迦様が悟りを開いたこの日、

「大根焚き」を仏前に供え、参拝者に振る舞う行事に変わっていったようです

別の由緒で行われている寺院もあります。

大根

冬の代表的な野菜である大根は、

根の長さ・太さなど形は多様。

生のまますりおろせば、自然の辛みが味わえ、コトコト煮れば甘みが増すことから、

煮物、鍋物、おでんなど、

冬の食には欠かせない野菜でもあります。

最近では青首大根が主流ですが、

かつては全国各地で固有のものが栽培され、

200品種を超えると言われていました。

地方毎に工夫された漬け物や切り干しなどの

保存食として加工されたものも広く流通されて

います。

日本の大根は大陸から伝わってきたとされ、

遺跡の土中からは大根の属するアブラナ科の

花粉が多く見つかっていることから、

稲作より前に大根は日本に広まっていた

とする説もあります。

大根は『古事記』にも記されています。

仁徳天皇が皇后に向けて詠んだ歌に、

「つぎねふ山城女の

木鍬持ち打ちして淤富泥(おほね)

根白の白腕(しろただむき)

枕かずけばこそ 知らずとも言わめ」

というものがあります。

「淤富泥」(おほね)が大根を指します。

冬の神事・仏事、民間の祭事に

おいても欠かせない供物です。

特に「二股大根(二又大根)」は

特別な意味合いを持って供えられてきました。

「二股大根」は、土中に石や砂利が多い時に

出来るため、現在は形の悪い規格外として

市場には出回らないものですが、

江戸時代まではこの変形の大根こそが、

おめでたいものでした。

「二股大根」とされているし、

大黒天や聖天の供物も「二股大根」が良いと

されます。

五穀豊穣の神である「大黒様」は、

農村では田の神として秋の収穫が終わった後に行われる「大黒祝い」の際に供えるのが

豊作の象徴とされた「二股大根」でした。

食料を守る大黒天の神使であるネズミが

大根と一緒に描かれていることが多いのは

そのためです。

庄内地方を始め、東北や新潟などでは、

12月9日に「大黒様の年越し」を祝う祭りが

各家庭でお祀りされますが、

その際にも「まっか大根」(二股大根)を供えて、

豊作と子孫繁栄を願います。

財を求める者には財を、

悲しまれている者には喜びを、

病の者には健康というように、

ありとあらゆる願いを聞き届けて下さる

天尊様です。

体内の毒素を中和して消化を助ける働きを持つ

「大根」をお供えすることで、

深い迷いの心や瞋(いかり)の毒を

清めてくれるために、聖天様のご供養には

欠かせないお供物とされているのです。

一般的には「二股大根」のその形から

豊穣をもたらす神聖な性行為を象徴するものと

言われています。

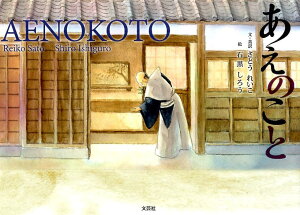

田の神を家に迎えて接待をする

能登半島の「あえのこと」では

「二股大根」を供えることを

「大根のメムカエ」と呼ぶこともあります。

「メムカエ」とは「女迎え」、すなわち

田の神の嫁取りのことだと思われます。

「十日夜」や「亥の子」の日には

大根畑に入ってはいけないとする

禁忌の意味も分かってくるような気がします。

おそらくその日には大根畑で

田の神の聖婚が行われるのでしょう。

だから邪魔をしてはいけないのですね。

(入ると大根が腐る、太らないなどという他、

入った者が死ぬというのもあります。)

「大根焚き」が楽しめるお寺

京都の大根焚きが楽しめるお寺をご紹介します。

振る舞われる大根料理は寺院により異なり、

塩で煮込んだだけのものから、

油揚げと共に醤油で煮込んだもの、煮込む前に大根に梵字を入れるものなど様々ですので、

大根の味付けはお寺によって違いますので、

食べ比べるのも楽しいのではないでしょうか。

東山同聚院

11月、小雪の日を挟む前後10日間

(令和5年は11月12~12月2日)、大根供養。

厄除け長寿を祈願した大根と油揚げを

炊いたもの。

宇多野三宝寺

12月・第1日曜日、日蓮忌日報恩法要。

出汁や醤油で一昼夜煮込んだもの。

千本釈迦堂

毎年12月7日・8日、成道会。

大根の切り口に梵字を書いて供え、

他の大根と一緒に炊き上げたもの。

千本釈迦堂はおかめでも有名なお寺で、

全国のおかめ信仰の発祥の地です。

大根炊きの中で特に有名なのが千本釈迦堂で、

京都の大根焚きと言えば、千本釈迦堂を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

鎌倉時代に三世・茲禅上人(じぜんしょうにん)が、

大根の切り口を鏡に見立て、

梵字を書いて魔除けとしたのが、

「大根焚き」の起源と言われています。

加持祈祷されて梵字が書かれた大根を

巨大な釜で煮込んで、油揚げをのせたものが

接待されます。

鳴滝了徳寺(りょうとくじ)

12月9日・10日、報恩講。

亀岡市篠町でつくられた三千本もの青首大根を大鍋で焚き込んだもの。醤油味。

浄土真宗の開祖・

了徳寺の大根焚きの起源は、鎌倉時代に、

浄土真宗の開祖・親鸞聖人が了徳寺を訪れ、

村人達に教えを説いたお礼として

塩味で炊いた大根を捧げ、もてなしたという

伝承に由来します。

親鸞聖人はすすきの穂を筆代わりに名号を書き、

それ以来すすきの名号を徳として

報恩講が行われるようになりました。

岩倉妙満寺

12月第2日曜日、釈尊成道会。

大根と油揚げを炊き、柚子を載せたものです。大根焚きの料金(1000円)には、雪の庭や、

安珍清姫の鐘などの宝物の拝観料が含まれる他、

祈願料(絵馬付き)が含まれます。

嵐山鈴虫寺

12月下旬、その年最後の地蔵菩薩の縁日。

令和5年の納めの地蔵は12月24日、

大根焚きは12月17日に行なわれます。

梵字を書いて御祈祷された大根と

油揚げを炊いたものがふるまわれます。

新京極蛸薬師堂

12月31日、大晦日。

大根と油揚げを炊いたもの。

正午から「年越し蕎麦」の振る舞いも

あります(有料)。

東山法住寺

1月15日に最も近い日曜日。

前々日より皮をむき、炊き出したもの。

大根と油揚げが入る。

大原三千院

2月、初午。

大根を護摩にて加持し、大釜で炊いたもの。

奈良で大根焚きをする寺院

京都ほど有名ではありませんが、

奈良でも「大根焚き」をする寺院があります。

(毎年12月1日)

聖天様の大好物の大根をお下がりでいただき、

今年の厄と身体に溜まった毒を祓います。

お神酒で炊いた大根に、

宝山寺味噌を酒で煮詰めたタレをかけて

ふるまわれます。

(令和5年12月3日)

全国の信者から奉納された大根を

大鍋で炊いて、

寒い時期に参拝客にふるまったことから

始まりました。