初午いなり

稲荷神社といえば「狐」。

狐といえば「油揚げ」が大好物。

という訳で、「初午」の日には、

油揚げや油揚げにすし飯を詰めたものを

奉納しました。

これが「稲荷寿司」の始まりです。

「稲荷神社」も「稲荷寿司」も親しみを込めて

「おいなりさん」と呼ばれています。

「願いの数だけいなり寿司を食べると良い」

「いなりの3文字に倣い、

- 命の<い>

- 名を成すの<な>

- 利益を上げるの<り>

「3つのいなり寿司を食べると良い」など、

各地で様々な縁起に基づいた習わしとして、

いなり寿司を食べる風習があります。

稲荷信仰

稲荷神社の主神は「宇迦之御魂神 」という

五穀豊穣の神様で、別名を「御饌津神 」と

言いました。

そこに狐の古い呼び方である「けつ」が重なり、

「三狐神」と解されるようになり、

そこから宇迦之御魂の使いは「狐」とされ、

稲荷と狐の関係が生まれたと言われています。

狐自体も穀物を食べる鼠を捕食することや、

狐の尾の形や色が実った「稲穂」に似ている

ところから「神使」とする信仰の対象であり、

そこに稲荷信仰が習合して、江戸時代になると

稲荷神が商売繁盛の神としてももてはやされるようになりました。

東日本の稲荷寿司は米俵に見立てた「俵型」、

西日本の稲荷寿司は狐の耳に見立てた「三角」が主流です。

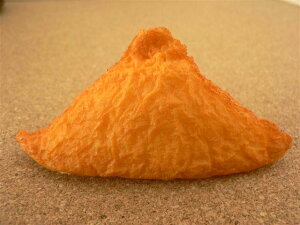

初午団子(はつうまだんご)

「初午」には、蚕の神様を祀る行事も

行われています。

そういったところでは、「初午」の日に

餅粉で繭の形に作った団子

「初午団子」(はつうまだんご)をお供えします。

「初午団子」は富山県の郷土料理で、

餅粉を繭(まゆ)の形に似せて作った団子です。

富山県では養蚕が盛んだったため、

蚕がよく育ち、繭が沢山出来ることを祈願して

この団子をお供えする習慣があったのだそう

です。

そしてこの「初午団子」は、

「繭にシミがつかないように」

という願いを込めて、

醤油をつけずに食べられていました。

但し現在では、団子を焼いて

醤油などで味付けしたり、

ぜんざいに入れたり、

様々な方法で食べられています。

しもつかれ

栃木県内では、「初午の日」に

藁を束ねて作った「わらつと」に

赤飯と「しもつかれ」を一緒に入れて、

稲荷神社にお供えします。

稲荷様や氏神様に供える風習があります。

「わらつと」とは「藁苞」と書き、稲藁を束ねて

中にものを包むようにしたもののことです。

「わら納豆」は、煮た大豆をこの「わらつと」に

包んだもので、藁に付着している納豆菌が繁殖し、

大豆は納豆になります。

「しもつかれ」は、「おせち料理」や

「節分」の豆の残りなどを利用し、

鮭の頭と「鬼おろし」ですった大根や人参、

油揚げ、大豆などを酒粕と一緒に煮込んだ

栄養満点の郷土料理です。

「鬼おろし」は歯が粗く、歯応えを残したい時に使うおろし器で、まるで鬼の歯のようなことから「鬼おろし」と呼ばれています。

「鬼おろし」は大根の旨みや栄養分を逃がさず、

程良い粗さで水っぽくなく、びっくりするほど

美味しく大根をおろしすことが出来ます。

粗い歯でおろすことにより、水分に含まれる栄養や食物繊維が損なわれず、美容や健康にも優れた甘い大根おろしが作れることが出来ます。

「しもつかれ」の呼び名は、

「すむつかり」「しみつかれ」「すみつかれ」など、

地域によって異なります。

栃木県では「しもつかれ」、

茨城県の西部では「すみつかれ」と

呼ばれているようです。

また、名前の由来も諸説あります。

・『宇治拾遺物語』(うじしゅういものがたり)にある

「大豆をいりて酢をかけるを、・・・

“すむつかり”とて」

が語源になっているという説、

・大豆の表面の皺が、赤ん坊の"むつかる"顔に

似ているのでという説

・「すむつかり(酢憤)」といったという説

・作り方の「酢み漬け」から

「すみつかれ」と呼ばれたという説

など様々あり、定かではありません。

昔から「七軒の家のしもつかれを食べると

病気にならない」との言い伝えがあり、

自分の家だけではなく、隣近所と分け合って

食べ比べる風習があります。

一晩置いて冷たくなったものを、

炊き立ての赤飯と一緒に食べるのが

美味しいとも言われています。

旗飴(はたあめ)

奈良県の中部の中和(ちゅうわ)地域では、

商売をしている家は

旗を巻き付けた棒の先に飴をつけた「旗飴」を

稲荷神社にお供えしました。

そして、そのおさがりをもらうために、

商売をしている家を「旗飴ちょうだい」と

子供達がまわる風習がありました。

残念なことにこの「旗飴」の風習も、

平成28(2016)年を最後に

もう奈良県内では作られてはいないようです。

しかし「大神神社」の摂社である

「三輪成願稲荷神社」(じょうがんいなりじんじゃ)で

3月の初午に神事の後、

参拝者に「旗飴」が配られるそうです。