4月8日は“お釈迦さまがお生まれになった日”です。

お釈迦さまの誕生日である毎年4月8日の前後には、

宗派に関係なく、

全国の寺院や地域で「花まつり」が行われます。

「花まつり」という呼び名が定着しましたが、

正式名称は「灌仏会」(かんぶつえ)と言います。

「浴仏会 」・「仏生会 」・「降誕会 」などの別名もあります。

このように呼び名が沢山あるのは、仏教にも宗派があるからです。

宗派を問わず使える「花まつり」という呼称が、

今ではこの行事を代表する名前になっています。

お釈迦様の誕生

お釈迦様は約2500年前に

ネパールの南部の小さな村「ルンビニー」にある花園で生まれました。

その時、誕生を祝って、世界中の花々が一斉に咲き乱れたと言います。

そして九匹の龍が空高く現れ、甘露の雨を降り注ぎました。

お釈迦様はその甘露を産湯に浸かり、

生まれてすぐに立ち上がり、七歩歩まれました。

そして、右手で天を指し左手で地面を指して

「天上天下唯我独尊」

(てんじょうてんげゆいがどくそん)

とおっしゃいました。

生きとし生けるものは誰もがこの世にひとつの尊い存在である、

といった意味です。

花御堂と誕生仏

「花まつり」では、お寺の敷地の一角に「花御堂 」が設置されます。

「花御堂 」はたくさんの花で飾りつけた小さなお堂で、

「花まつり」の名称の由来にもなっています。

お釈迦様が誕生した「ルンビニの花園」を模したものです。

「花御堂 」の中央には、

甘茶を満たした「灌仏桶 」(または「浴仏盆」)と呼ばれる

たらいのような器が置かれます。

その中に、銅で出来た小ぶりなお釈迦さまの「誕生仏」が据えられます。

「誕生仏」は、右手を上に、左手を下に向けたお姿をされています。

参拝の仕方

「花まつり」は、誕生仏のお釈迦様に甘茶を注いで参拝します。

- まず花御堂の前に立ち、

手を合わせて合掌します。 - 置いてある柄杓で甘茶をすくい、

誕生仏の頭に甘茶を3回かけます。

参拝が終わったら、

甘茶接待所に甘茶が用意され、参拝客に振舞われる所もあります。

また大規模な寺院では屋台が沢山出ていて、

食事をしたり、お菓子を食べたりと楽しめます。

子供達の稚児行列が見られる所もあります。

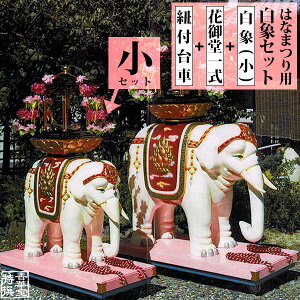

白い象と稚児行列

「花まつり」の際に、稚児行列を行うところもあります。

「白い象」に乗せた「花御堂」を引いて子供達が界隈を練り歩きます。

この「白い象」は、

お釈迦様の母マーヤー王妃(麻耶夫人=まやぶにん)が

お釈迦様を身ごもる前に見た夢に現れたと伝えられています。

象は6本の牙を持ち、なかなか子供の出来ないマーヤー王妃の

右脇からお腹の中へと入っていきました。

夢から覚めると、王妃はお釈迦様を身ごもっていたそうです。

象は当時から神聖な生き物とされ、

白は穢れのない清浄な色とされていました。

散華(さんげ)

「花まつり」に参加したら、

帰りに「散華」(さんげ)などを記念にいただけるお寺もあります。

「散華」(さんげ)とは、「蓮の花びらの形をした」紙で、

当初は生花が使われましたが、後に紙製の花びらにかわりました。

寺院では法会の時に、花の芳香によって

悪い鬼神などを退却させて、場を清めて仏を迎えるために撒かれます。

僧侶が声明やお経を唱えながら歩き、「散華」をまき散らします。

参加者はそれを拾って持ち帰ります。

身につけているとお守りになるとも言われています。

「散華」には、色彩豊かで、文字や華やかな絵が描かれていて、

また一枚一枚違っています。

しおり代わりに本に挟んだり、財布に入れたり、

身近なところに使わってみてはいかがでしょうか?

甘茶

花まつりに欠かせない「甘茶」は、

ユキノシタ科の植物「アマチャ」の若葉を煎じた、

自然な甘みのある飲み物です。

「甘茶」は生薬としても知られ、

無病息災の効験があるとして重宝されています。

なお、日本で「灌仏会」が始まった奈良時代から江戸時代頃までは、

「甘茶」ではなく「香水」(こうずい)という水が使われていたようです。

「甘茶」は「誕生仏」にかけて、お釈迦様の誕生日を祝います。

お釈迦が生まれる際、九頭の龍が天から現れ、

お釈迦様の頭から甘露の雨を注いだという言い伝えに基づくもので、

灌仏会の「灌」とは水を注ぐという意味です。

因みに、似た名称の「アマチャヅル茶」は

ウリ科の植物「アマチャヅル」から作られるお茶で、

これを「甘茶」と呼ぶこともありますが、本来は全く別のものです。

《参考》涅槃会(ねはんえ)

「涅槃会」(ねはんえ)とは、

お釈迦様(釈尊)がお亡くなりになられた

2月15日に行われる法要のことです。