七十二候もとうとう最後、「鶏始乳」です。

「にわとりはじめてとやにつく」

と読みます。

春の気配を感じた鶏が

卵を産み始める頃となりました。

「乳」は「とやにつく」と読み、

ニワトリが産卵のために鳥屋に籠る

という意味です。

「鳥屋に就く」(とやにつく)とも書きます。

現代では、「養鶏」が中心で、

季節を問わず店頭に並ぶため、

旬の感覚は希薄ですが、本来、鶏の産卵期は

春から初夏にかけて(卵の旬は2~4月)で、

卵はその時期にしか生まれない貴重品でした。

春の卵は、母体の中でゆっくり時間をかけて

成熟していくため、栄養価が高くなると

言われています。(参考:「寒卵」)

但し、これは「有精卵」の場合のみで、

「無精卵」は一年中、味わいや質に変化は

ありません。

鶏は鳴いて夜明けを告げるため、

時計のない時代、

雄鶏(おんどり)特有の甲高い鳴き声は、

朝の訪れを知る手立てとされてきました。

🐔一番鳥(明け方に最も早く鳴く鶏)

・・・・ 丑の刻(午前2時)

🐔二番鳥(夜明けに一番鳥の次に鳴く鶏)

・・・・ 虎の刻(午前4時)

農家のお嫁さんはその声を聞いて起き出し、

竃を炊きつけ、朝の準備をしたそうです。

ところで「鶏」は「記紀」にも登場する

古代から日本人に馴染みの深い鳥で、

早くから飼育されていたこともあり、

人間の生活とは密接な繋がりを持っています。

また、めでたいことの起こる前兆とされる

「瑞鳥」の一つとしても知られ、

霊的な力を持つ鳥として、神聖視もされて

いました。

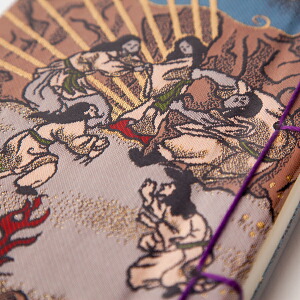

「天の岩戸神話」では、岩戸に隠れてしまった

天照大御神(あまてらすおおみかみ)を

何とか外に出そうと

様々なことが試されますが、その中のひとつが

「常世の長鳴鳥(=鶏)を鳴かせてみる」

ということでした。

(㊟神話の中では「鶏」とは書かれていません)

「天の岩戸神話」

澄み渡った高い空の上に、高天原という神々の

お住まいになっているところがありました。

そこには「天照大御神さま」という偉い神さまが

いらっしゃいました。

その弟に「須佐之男命」(すさのをのみこと)という

力自慢で、いたずら好きな神さまがいました。

ある時、大御神さまが機を織っておられると、

須佐之男命は大御神さまを驚かそうと、

そっと御殿に忍びより、天井からドサッと

馬を投げ入れました。

これには日頃やさしい大御神さまも、

さすがにお怒りになられ、

天の岩戸という岩屋に隠れてしまわれました。

さぁ大変です。世の中はもう真っ暗闇です。

困りはてた神さまたちは、天安の河原に集まり

相談をしました。

そこで「思兼神」(おもいかねのかみ)という

賢い神さまが一計を案じるのでした。

すでに準備ができると、

まずニワトリを一羽鳴かせました。

そして「天宇受売命」(あめのうずめのみこと)という

踊りのうまい神さまは、オケの上でトントンと

拍子をとりながら踊りだしました。

神さまたちは手をたたいたり、笑ったり、

しまいには歌をうたい始めました。

外が余りにもにぎやかなので、大御神さまは

不思議に思われ、岩戸を少し開いてみました。

その時です。

力の強い「天手力男神」(あめのたぢからおのかみ)は、

力いっぱい岩戸を開きました。

真っ暗だった世の中もみるまに明るくなり、

神さまたちも大喜びです。

高天原にもまた平和がもどってきました。

以後、神前には鶏の止まり木を作るようになり、

それが「鳥居」になったと言われています。

また語源についても「鶏が居る」と書いた

「鶏居」という言葉が変化したものという説があります。

この「天の岩戸神話」もあって、

「伊勢神宮」では、鶏を神使(神様の使者)とし、

内宮境内に放たれています。

鶏を「御神体」祀る神社もたくさんあります。

山形県村山市の「荷渡神社」(にわたりじんじゃ)、

福岡県福岡市の「鶏石神社」、

和歌山県田辺市の「闘鶏神社」が有名です。

毎年、正月に鶏肉や卵料理を食べる所もある

そうです。

埼玉県久喜市の「鷲宮神社」では、

11月23日の例大祭の際に

「強卵式」(ごうらんしき)と言われる

儀式を行います。

日光の輪王寺では、山盛りにしたご飯を

山伏が食べろ食べろと責める

「強飯式」が行われていますが、

鷲宮神社では、頂戴人が

山盛りにした卵を残さず食べろと責められます。

但し、頂戴人はどんなに責められても

卵を口にせず、

「有り難きこの卵は神様にお供えいたします」と言って辞退します。

その心掛けを良しとして、天狗達は鷲宮神社の神様に御報告を申し上げるというものです。