「庚申」(かのえさる・こうきんのさる・こうしん)は、干支の「庚」(かのえ)「申」(さる)のことです。

平安時代にChinaから伝来した、

道教の説く「三尸説」(さんしせつ)に

仏教・神道・修験道や民間信仰などが結び付き、

日本独特のものとなった

「庚申信仰」(こうしんしんこう)が生まれました。

「庚申信仰」(こうしんしんこう)

「庚申信仰」(こうしんしんこう)とは

道教に説く「三尸」(さんし)説を母体として、

仏教、神道、密教や修験道、民間信仰や

習俗などが複雑に組み合わさって成立した

ものです。

「三尸」(さんし)という三匹の虫

人間の体内には「三尸」(さんし)という

三匹の虫が潜んでいると考えられていました。

| 上尸 (じょうし) |

人の頭の中に潜み、 首から上の病気を引き起こす虫 |

| 中尸 (ちゅうし) |

人の腹の中に潜み、 臓器の病気を引き起こす虫 |

| 下尸 (げし) |

人の足の中に潜み、 腰から上の病気を引き起こす虫 |

「三尸」は、人が死ねば自由になれるので、

人の寿命を縮めようと常々、人間の罪を監視。

普段は体内から出ることは出来ないのですが、

「庚申」の日の人が眠っている間だけ

人の体から出られるので、

「庚申」の晩に隙を見て天に昇って、

天帝(帝釈天)にその罪を報告します。

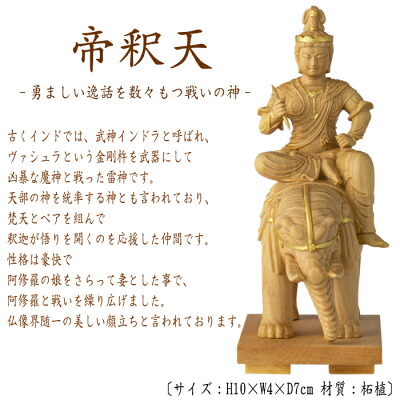

「帝釈天」は、悪事・悪心の報告を受けると、

その人の寿命を減らしていくため、

早死にすると考えられていました。

しかし「庚申」の夜に寝なければ、

「三尸」は体内から出ることが出来ず、

天に昇ることも出来ません。

そこで、「庚申」の日に身を謹んで徹夜すれば、

早死にを免れて長生きが出来ると言われる

ようになりました。

日本に伝わった「庚申信仰」

我が国に伝えられたのは、

8世紀後半頃と考えられています。

平安時代の貴族は、この日、

眠気を覚まし、また時間を過ごすために

「庚申御遊」(こうしんぎょゆう)という宴を催し、

双六などの遊びや飲食を行って賑やかに

夜明かしを行いました。

鎌倉時代以降には、

武家社会にも取り入れられました。

「仏教」と習合

室町時代に『庚申縁起』が成立すると、

礼拝本尊が考え出され、

「青面金剛」(しょうめんこんごう)及び

「帝釈天」(たいしゃくてん)を「庚申」の本尊に、

一般の人々にも仏教式の「庚申信仰」が広まるようになりました。

「庚申」の日は「帝釈天」の縁日です。

「神道」と習合

一方、神道側も、庚申の「申」(さる)に因んで、

「猿田毘古神」(さるたひこのみこと)を

本尊とする「庚申祭」を行い、

「災難が去る」「幸福が訪れる」という信心を

集めるようになりました。

猿田毘古神は天孫降臨の折に、邇邇芸命 の道案内をしたことから、道の神や旅人の神とされるようになり、「道祖神」と同一視された神として知られています。

猿田毘古神と「庚申」とは、元々、

関係なかったようですが、

江戸時代に「垂加神道」創設の山崎闇斎 が

万治3(1659)年著述の『大和小学』の中で、

「庚申の主尊は猿田彦である」としたものが

徐々に広がったようです。

「山王信仰」(さんのうしんこう)と習合

日吉神社・日枝神社・山王神社といった神社は

山王信仰(さんのうしんこう)に基づいた神社で、

大山咋神と大物主神(または大国主神)を

祭神とし、日本全国に約3800社あります。

「猿」を神使とする「山王信仰」と

古代インドで生まれ、東南アジアやChinaに

広まり、やがて日本に入って来た

「見ざる・聞かざる・言わざる」の「三猿」が

結び付いたと言われています。

この「三猿」を「三尸」の虫になぞらえて、

目・耳・口を塞いで悪事を天帝に告げさせない

とするものです。

「庚申待」(こうしんまち)

江戸時代に入ると全盛を迎え、

「庚申待」として、夜を徹して会食談義する

庶民の風習に発展しました。

「庚申待」は、最初は一応の儀礼で始まり、

後は雑談になります。

眠気を誘う話は禁物で、世間話や悪口など、

夜通し話せる題材が歓迎されました。

そして、60年に一度来る庚申の年、

または「庚申待」を18回繰り返すと、

その記録として「庚申塔」とか「庚申天」と

刻んだ石碑を建てるようになりました。

「庚申塔」には、仏教系では「青面金剛」、

神道系は「猿田彦大神」、山王信仰では「三猿」の

像や文字を刻みました。

「庚申」の日には、

男と女の関係はご法度!

平安時代、冷泉天皇の女御・藤原超子は、

「庚申」の夜、 殿方を交えて侍女達と

双六・貝合わせ・扇投げなどをして

徹夜で過ごしていましたが、

明け方、脇息に寄りかかったと思うと、

そのまま眠るようにして、

いつの間にか息絶えていたと言われています。

江戸時代、巷間には、

「庚申の夜に身ごもった子は盗賊になる」

という俗説が信じられていました。

「五右衛門が親 庚申の夜をわすれ」

という川柳があります。

天下の大泥棒の石川五右衛門の親達は、

「庚申」の夜であることをうっかり忘れて

楽しんだのだろうという意味です。

「庚申を あくる日聞いて 嫁こまり」

というのもあります。

ただ「庚申」の日に生まれた子は、

幸運で丈夫で利口で、

大人物に出世するという説もあったことから、

泥棒にならずに幸せに暮らせるよう、

形式的な捨て子をしたり、

鍋のツルをくぐらせるといった呪いをしたり、

出生日を変えたりしました。

また「庚申」の日は

「陽性」の「金」気が充満する日とも言われ、

このことから商売や相場など、

お金に関わる物事を行うのによい日とも言われてます。

令和6(2024)年の「庚申の日」

60日毎に巡ってくる「庚申の日」。

令和6(2024)年は以下の日になります。

- 2月26日(月) 大安

- 4月26日(金)

- 6月25日(火)

- 8月24日(土)

- 10月23日(水) 大安

- 12月22日(日)

日本三庚申

明治時代に入ると、政府により

「庚申信仰は迷信だ」ということで

石碑の多くは破壊・撤去されてしまいましたが

「日本三大庚申」といって、

「庚申信仰」を今に伝えています。

京都の八坂庚申堂(金剛寺)

正式名は「大黒山延命院金剛寺」ですが

「八坂の庚申さん」の愛称で親しまれています。

本尊の「青面金剛」(しょうめんこんごう)が

庚申信仰と結びつきました。

「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿の他、「くくり猿」の願掛けも有名。

難病奇病を封じ込める「コンニャク封じ」の

寺としても有名です。

大阪の四天王寺・庚申堂(大阪市天王寺区)

「日本最初の庚申尊出現の地」と言われます。「庚申」の日とその前日(宵庚申)に

本尊に祈願すれば、必ず一願が叶うと尊崇されてきました。

東京の入谷庚申堂(東京都台東区下谷)

「下谷坂本の富士塚」(したやさかもとのふじづか)

があることから

地元では「お富士さん」と呼ばれています。

境内には11基の塔「庚申塚」があります。