2月3日は「節分」です。

節分の食べ物にはいろいろありますが、

「節分そば」もその一つです。

昔は日本全国で食べられていたそうですが、

現在は、長野県を中心とした信州地方、

島根県を中心とした出雲地方で

食べられています。

「節分そば」の由来

「節分」=「そば」というイメージを持つ方は

少ないかもしれませんが、

旧暦が使われていた頃は、

「新年=立春」と捉えていたことから、

「年越し」は「大晦日」ではなく、

「節分」を本当の年越し

(立春が年の改まる日)だとする

考え方がありました。

江戸時代に入ると、冬が終わり、

新しい一年が始まるおめでたい「節分」に、

そばを食べる文化が広がっていきました。

まずそばは、麺類の中でも切れやすいため

「厄落とし」の意味があります。

古来より三角形には

邪気を払う力があるとされているのですが、

ソバの実が三角錐の形をしていることから、

「邪気払い」の意味もあります。

また、そばは厳しい環境でも

強く逞しく育つことから、

そばのように逞しく生きようという

願いも込められています。

お金持ちの商人が、

貧しい人々にそば団子を振る舞ったところ、

翌年から運気が良くなったという

言い伝えがあることから、

運気が良くなるという説もあります。

更にそばは長く伸びて細く切れることから、

「長寿」の意味を持つ食べ物でもあります。

「節分」に縁起の良いそばを食べることで、

これから始まる一年の幸福や長寿を祈った

のでしょう。

「節分そば」の食べ方

「恵方巻き」には、

「決まった方角を向いて食べる」という

決まりごとがありますが、

「節分そば」にそのような決まりは

ありません。

2月3日の「節分」に食べるのであれば、

時間や食べ方は特に気にしなくて大丈夫です。

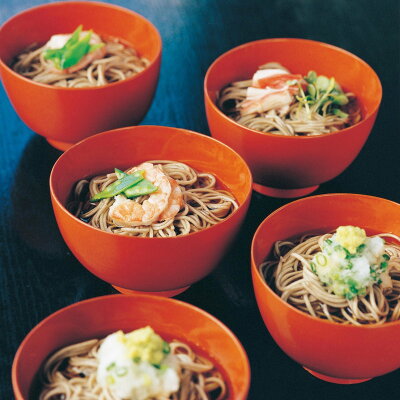

「節分そば」のレシピ

「節分そば」と普通のそばには

具材や作り方の違いもありません。

普段食べるそばと変わらず

気軽に作って大丈夫です。

折角ですから、縁起が良いとされる具材や

「節分」らしい具材を使ってもいいかも

しれませんね。