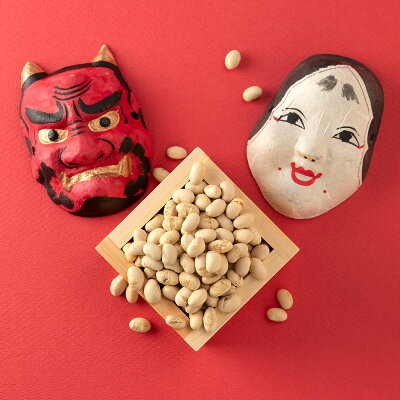

福豆

節分にまかれ、邪気払いに効果があるとされる

あの煎った大豆のことを「福豆」と言います。

元々、豆には「生命力と魔よけの呪力がある」と考えられており、これを煎ることで

「魔(ま)の目(め)を射る」とか

「魔(ま)を滅(め)っする」という

意味があると伝えられています。

「五行思想」では、豆は「金」の属性とされ、また病や災いも「金」の属性で、

それを滅すると言われる「火」で

豆を煎ることで、鬼を封じ込めるという意味があります。

最後に豆を人間が食べてしまうことで

「鬼を退治した」ということになると

考えられているんです。

節分の前日、

節分に用いられる大豆を一升枡に入れるか、

あるいは三方に盛って神棚に供えます。

節分の当日は、

日が暮れるまでの間に豆を炒り、

夜になったら豆まきに用い、

その後、「年とり豆」として、

自分の年と同じ、

またはそれに一つ加えた数だけ食べます。

福茶

自分の年齢ほど

沢山豆を食べられないご年配の方には、

年の数の豆に熱いお茶を注いだ

「福茶」がおススメです。

食べるのと同じご利益があるそうです。

恵方巻

その年、お目出度いとされる方角「恵方」

(令和6年は「東北東」)を向き、

切っていない太巻き寿司を無言で

「丸かぶり」します。

巻き寿司は「福を巻き込む」から、

切らないのは「縁を切らない」から、

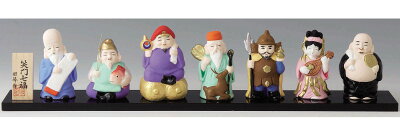

寿司の具が7種類用いられるのは、

「七福神」に因んでいるからです。

「恵方巻」の起源は比較的新しく、

愛知県とも大阪府とも言われますが、

近年では全国的に広まり、

コンビニなどでは予約販売もしています。

柊鰯(ひいらぎいわし)/焼嗅(やいかがし)

「柊鰯」(ひいらぎいわし)は、

節分に魔除けとして使われる、

柊の小枝と焼いた鰯の頭、

あるいはそれを門口に挿したものです。

西日本では、「焼嗅」(やいかがし・やいくさし)

などとも言われています。

門や家の軒下に吊るして、

魔除けのおまじないをします。

柊の棘が鬼の目を刺し、

更に鰯の悪臭で鬼が退散するということから

行われている習慣です。

「鰯の頭も信心から」ということわざは

この風習から生まれました。

地方によって材料も様々で、

豆がらを一緒に束にしたり、

ヒイラギの代わりに

黒文字・竹・山椒の枝などを使う所もあります。

串に刺すのも、お餅や焼き豆腐、

ねぎの頭を使う地方もあるそうです。

この魔除けに使った「鰯」は、

「紙に包み塩で清めてから捨てる」のが

一般的なようです。

「神社に持っていきどんど焼きで処分する」、

「庭に埋める」「灰になるまで焼く」

という説もあるそうですが、

現代社会では、どれも難しい・・・。

そのままゴミ箱に捨てるのは、

何となく気が引けますし・・・。

やっぱり鰯を飾るのはやめておこうと

思った方も多いのでは。

そういう方は(私も)、鰯を食べましょう!

関西地区などの西日本や関東や東北一部では、鰯を食べる所があります。

鰯は、陸に揚げるとすぐに弱ってしまうことや

貴族が食べるものではない

卑しい魚であるということから、

その語源は「弱し(よわし)」とか

「卑し(いやし)」と言われています。

更に鰯は、臭いが強い魚です。

「節分」の日に、弱く、卑しく、

臭いの強い鰯を食べると、

体内の「陰の気を消す」という意味があると

言われています。

そのため、旧暦の大晦日の節分の日に、

寒い時期に無病息災の儀式として

栄養価の高い鰯を食べることが定着したと

考えられています。