初夏になると、各地で「山開き」が行われます。

「山開き」の起源

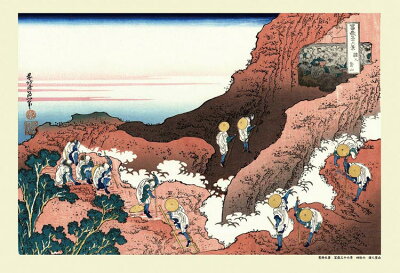

日本では古来「山岳信仰」といって、

山岳を神聖視し、神霊の宿る地として

崇めてきました。

山岳は入峰修行(にゅうぶしゅぎょう)をする

山伏や修験者のみの世界で、

一般の人は立ち入ることの出来ない

聖なる所とされ、無理に入れば、

天狗(てんぐ)に襲われると言われていました。

それが江戸中期以降、

各地に山岳信仰の「講」が結成されて

山頂に祀られている神を拝むための

「講中登山」が行われるようになり、

そのために、夏季一定の期間のみ

禁を解いて一般の人間に開放しました。

これが「山開き」で、

初日を特に「お山開き」「開山祭」と呼んで、

山の神様にお伺いを立て、

安全祈願をするための儀式し、

信徒達は山に登れることを祝いました。

この儀式としての「山開き」は、現在でも

日本各地の「霊山」で行われています。

そして最終日は「山仕舞い」と呼んで、

また山伏や修験者達のみの世界となりました。

「山開き」の時期

現在では、スポーツとしての登山の開始期を

「山開き」と言います。

「安全に登山ができる期間」を重視して選び、

「登山を解禁する日」としての意味合いが

強くなっているようです。

山によって「山開き」の時期は異なっていて、

一般的には3月末から7月頃になります。

本格的な時期は6月から7月の「夏山」と

呼ばれる期間がメインとなります。

そして「山開き」の日には、神事やお祭りなど

のイベントが行うところもあります。

期間外の登山は要注意

「山開き」の行事が行われる以前の

シーズン外に登山してはいけないという

訳ではないケースがほとんどです。

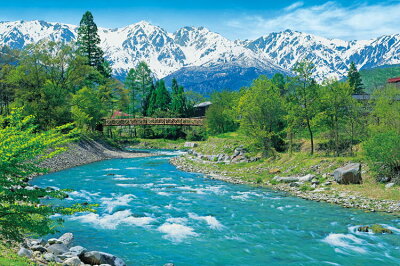

しかし「山開き」前の登山はリスクがとても

高いです。

街中とは環境が全く異なる上に、

まだ雪が残る場所もあって、

更に山は天気も変わりやいために、

急に猛烈な突風や吹雪に見舞われ、

山岳遭難や事故に合うリスクが高いのです。

登山に関する十分な知識があり、

装備をきちんと揃えたベテラン登山者でも

亡くなる事故が起こっています。

初心者や登山に慣れていない人にとっては、

なおのこと。

登山客を対象にした山小屋や売店なども

期間外は閉まっていることがほとんどです。

気軽な気持ちでの「山開き」前の登山は決して

おススメ出来ません。

まだ残雪のある山でも、

「山開き」が行われることも多いのですが、

「山開き」以降であっても、必ずしも安全に

登山が出来るようになったという訳では

ありません。

事前に山の状況を確認して、充分に必要な装備を揃えることを忘れずに行って下さい。