正月三が日に、

ご挨拶に伺うことを「お年始」(おねんし)、

その時に贈るものを「お年賀」(おねんが)と

言います。

「お年始」は、元々は、農村部で行なわれてきた

お正月の行事に由来します。

当時は「年賀」(ねんが)とも呼ばれ、

分家が本家に集まって、「年神様」を祀って

新年を祝っていました。

それが江戸時代に入ると、商人が得意先に

新年の挨拶に出掛ける習慣が生まれした。

それが現代にも続き、

「年始回り」(ねんしまわり)と呼ばれるようになり、

今では親族だけでなく、仲人や上司など、

お世話になっている相手の家に挨拶をする

行事へと変化しました。

古来、「元日」は家に籠って年神様を待つ日で、

外出はしない日なので、「元日」は避けるのが

基本です。

「お年始」は2日以降の

「松の内」に済ませるのが一般的です

普通は7日頃までですが、

地域によっては10日や15日までの場合も

ありますのでご注意下さい。

<礼者>(れいじゃ)

正月三が日に威儀を正して、知人や親戚宅などを

年賀に回り歩く人のことを「礼者」と言います。

更にその年最初の賀客が「初礼者」と言い、

門先だけで辞する賀客が「門礼者」と言います。

年始客の多い所では、玄関に礼帳や名刺受けが

置かれています。

<礼受>(れいうけ)

正月三が日の間、年賀の客を玄関先で抑えて、

その祝辞を受けること、またその人を指します。

「門礼」(かどれい)の賀客に応対することです。

手あぶりの火鉢を用意する家もあります。

挨拶することが目的ですから、

長居はしません。

一般的には、

昼食が終わった頃から夕食支度前の時間帯、

大体は午後1時から2時頃に訪問するのが

常識的であり良いとされています。

また、お年始に行く際は、

必ず前もって先方に連絡をして、

訪問しても良い時間を聞いておきましょう。

お正月は、来客や出掛けることも多いため、

都合を聞いておかないと、先方に迷惑を掛けることになります。

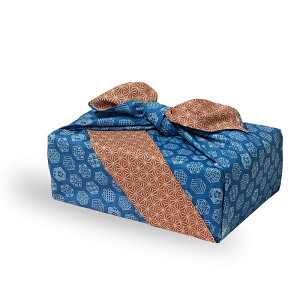

「お年賀」には、

縁起担ぎの品や十二支に因んだものなど、

お正月らしいものを用意します。

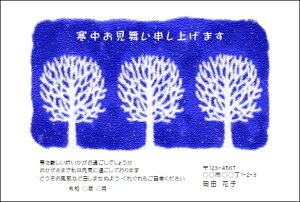

表書きは「御年賀」とし、

松の内を過ぎた場合は「寒中見舞い」とします。

現在では、お年賀は

「日頃、お世話になっている方への感謝」と

「今後のお付き合いへの願い」

を込めて贈るものです。

そのため、お年賀を贈る相手は

実家の両親を始め、お世話になっている親戚や

勤め先の上司などが考えられます。

また、結婚された方は仲人にも

忘れずに贈りましょう。