天照大御神の五世の孫、

神倭伊波礼毘古命(かむやまといわれびこ)、

後に日本の初代天皇になる神武天皇は、

高千穂宮(現在の宮崎県)で

兄の五瀬命(いつせのみこと)ら兄弟と話し合い、

天下を平定するために東征へと出掛けました。

数々の大きな戦いを経て大和を平定し、

畝傍山の麓に橿原宮で即位し、

日本を建国しました。

高天原(たかあまのはら)を治める

天照大御神(あまてらすおおみかみ)の子孫である

神倭伊波礼毘古(かむやまといわれびこのみこと)、

後の神武天皇は、

日向(ひむか)の高千穂宮(たかちほのみや)で、

世の中を上手く治めるために東へ行こうと言い、

豊国(大分)、筑紫(福岡)、阿岐国(広島)、

吉備(岡山)を経て、海路で浪速(大阪)に

上陸しました。

そこで、登美能那賀須泥毘古(とみのながすねびこ)に

敗北し、更に兄の五瀬命(いつせのみこと)は

受けた傷がもとで亡くなってしまいました。

南へ迂回して紀国(和歌山)の熊野に

再度上陸しますが、

そこに現れた大熊の毒気に当てられ、

一行はバタバタと倒れてしまいました。

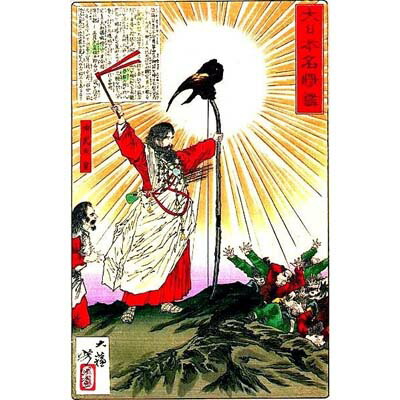

そこに、天照大神から夢のお告げにより

授けられた剣を高倉下(たかくらじ)が献上すると

皆、正気を取り戻しました。

そして道案内の八咫烏(やたがらす)に導かれて

吉野に入り、現地の反対勢力を倒して、

倭の畝火(うねび)の白檮原宮(かしはらのみや)で

初代の神武天皇として即位しました。

皇子原神社[おうじばるじんじゃ]

(宮崎県・高原町)

神倭伊波礼毘古命が生まれた地と

言われる。

狭野神社[さのじんじゃ]

(宮崎県・高原町)

神倭伊波礼毘古命が生まれた地と

言われる。

立磐神社 [たていわじんじゃ]

(宮崎県・日向市 )

境内には神倭伊波礼毘古命(神武天皇)が

腰掛けたと言われる「お腰掛け岩」

がある。

駒宮神社[こまみやじんじゃ]

(宮崎県・日南市 )

神倭伊波礼毘古命が

阿比良比売[あひらひめ]を妻に迎えた

宮の跡と伝わる。

美々津[みみつ] (宮崎県・日向市 )

神倭伊波礼毘古命の東征の出発地と

言われている。

岡田宮 (福岡県・北九州市 )

神倭伊波礼毘古命が東征の際、

一年滞在したと言われる。

多家神社[たけ] (広島県・府中町 )

神倭伊波礼毘古命が東征の際、

七年滞在したと言われる。

高島宮 (岡山県・岡山市 )

神倭伊波礼毘古命が東征の際、

八年滞在したと言われる。

速吸門[はやすいのと] (兵庫県)

神倭伊波礼毘古命が

槁根津日子[さおねつひこ]と出会ったと

される。

浪速[なみはや]の渡 (大阪県・大阪市 )

神倭伊波礼毘古命が東征の際、

この地を通過したとされる。

青雲[あおくも]の白肩津[しらかたのつ]

(大阪県・東大阪市 )

神倭伊波礼毘古命が東征の際、

この地に停泊したとされる。

竈山神社 [かまやまじんじゃ]

(和歌山県・和歌山市 )

神倭伊波礼毘古命の兄である

五瀬命を祀る。

熊野の村 (和歌山県・新宮市 )

神倭伊波礼毘古命が紀伊半島を

南へ迂回して着いた地とされる。

八咫烏神社[やたがらすじんじゃ]

(奈良県・宇陀市 )

八咫烏の化身と言われる

建角身命[たけつぬみのみこと]を

祭神としている。

橿原神宮 (奈良県・橿原市 )

神武天皇が即位された橿原宮の聖蹟に

明治二十三年に創建された。

神武天皇陵(畝傍[うねび]山東北陵)

(奈良県・橿原市 )

畝傍山東北の地に比定されている

神武天皇の陵墓。

石上神宮 [いそのかみ]

(奈良県・天理市 )

神倭伊波礼毘古命(神武天皇)を

熊野の村の大熊から救った霊剣が

納められた社。

熊野三山 (和歌山県・田辺市ほか )

熊野本宮大社、熊野速玉[はやたま]大社、

熊野那智大社の総称。

八咫烏は三山の神の使いとされる。

宮崎神宮 皇宮屋[こぐや]

(皇宮[こぐや]神社) (宮崎県・宮崎市 )

神倭伊波礼毘古命を主祭神として祀る。

率川神社 (奈良県・奈良市 )

皇后・伊須気余理比売[いすけよりひめ]を

祀る。